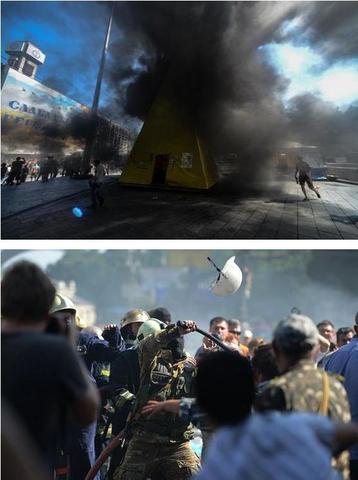

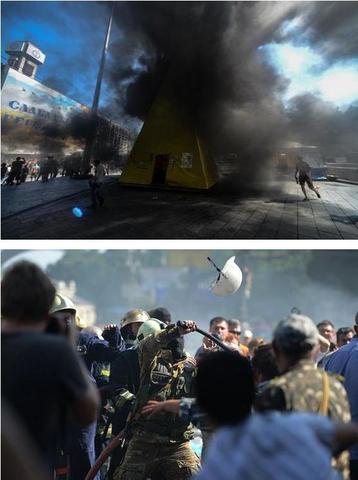

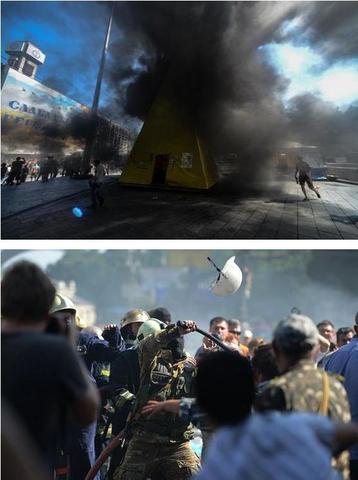

2026年1月14日,乌克兰新任国防部长米哈伊洛·费多罗夫向最高拉达提交了他的首次工作报告。冰冷的数据背后,是刺眼的现实:在俄乌冲突将近四年的时间里,乌军约有20万逃兵,约200万人逃避参军。数字本身不复杂,但它所勾勒出的,却是一幅人力不断流失、社会信心骤然塌陷的残酷图景。

乌克兰高层当然看见了这一切。费多罗夫在报告中承诺,要推进军事改革,改善前线设施,加强对军队的物资与基础条件保障,同时强调要严厉打击系统性腐败。在政治语言的层面,这几乎是所有战争国家的“标准答案”:改革、改善、反腐——听上去什么都对,却又无一能直接触碰到“人不想打”这个最根本的问题。

20万逃兵与200万逃避参军,不只是军事统计学意义上的“战斗力流失”,更是整个社会对战争的心理拒绝、伦理困惑和价值反噬的集中体现。乌克兰面临的不只是前线的炮火危机,还有后方的精神耗竭与道德崩塌。

逃兵潮背后的社会创伤与人心疲惫

战争拖到这个程度,人心的倦怠几乎是必然。起初的激情、义愤、集体动员,往往可以支撑一时,却无法支撑年复一年的消耗。士兵不是抽象的“兵源”,而是有父母、有妻儿、有惧怕、有渴望的活人。

这20万选择逃离前线的士兵,和200万拒绝走进征兵体系的适龄公民,他们的行动在逻辑上各不相同,有的是因为恐惧死亡,有的是因为对前线补给与指挥体系彻底失望,有的是因为厌恶腐败和权力层的冷漠,还有的,纯粹是对毫无尽头的战争失去了信念。但这些分散的个体动机,在宏观层面却汇聚成了一个共同的信号:社会对战争的接受度正在迅速枯竭。

战争的正当性一旦在民间心中开始动摇,任何层面的“改革”都显得苍白。改善前线设施、提高待遇、打击腐败,固然重要,却解决不了一个更深的问题:人们已经在心理上与这场战争“离婚”了。

这不是乌克兰一国之困,而是所有陷入漫长战争的人类社会都会遭遇的宿命。只不过,在信息透明、社交媒体无处不在的今天,这种离心趋势显得尤其迅猛而赤裸。

老子之戒:兵者不祥,人心之厌战是“道”的回声

如果把今天乌克兰的局面放进中国古典思想的框架中来审视,道家对战争的警惕格外刺耳。老子早已说得明明白白:“夫兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。”兵器,是不祥之器;万物多厌恶它;真正有“道”的人,不愿与之为伍。

从这个视角看,乌军的大规模逃兵与逃避参军,并不只是“纪律涣散”,很大程度上是人性本能对战争的排斥,是生命对“不祥之器”的自发远离。战争不再被视为荣耀,而被视为深渊;军装不再是光环,而成了带着血腥味的枷锁。

国家机器会把这种行为定义为“逃兵”、“违法”、“背弃职责”,这是权力话语的自然反应。但从道家的视角,人不愿意投入杀戮,并非全然是道德的堕落,反而是对“道法自然”的某种朴素回归。自然之道,本就不是你死我活,而是生长、调和与顺势。

当战争持续到让人难以看见“正义的终点”,当牺牲再也看不见清晰的意义,人们用脚投票,远离前线,这种“厌战”恰恰是那句“物或恶之”的现实显影。战争拖得越久,人心对它的厌憎,就越符合老子关于“兵”的警示。

庄子的无奈智慧:在不可奈何中自保其身

如果说老子提醒我们“有道者不处”,那么庄子则教给人们在无法摆脱局势时的一种生存智慧:“知其不可奈何而安之若命”。知道有许多事根本无法凭一己之力改变,于是只好把它当成命运,努力在其中保存一点安然与完整。

乌克兰许多普通士兵与民众,正处在这样的困局中:国家机器在运转,地缘政治的棋盘早已摆好,个人能选择的,不过是在枪口的哪一端,在战壕里继续煎熬,还是想方设法逃离。选择逃亡的人,未必不知道风险;但在“不可奈何”的境地下,这是他们为自己和家人留下的一点余地。

庄子并不是教人懦弱,而是提醒人不要把自己轻易交给疯狂的时代。面对无法阻止的冲突,能尽可能保全一条性命、一点良知,未尝不是另一种层面的“知命”。逃离战场,有时不只是躲避子弹,也是拒绝让自己彻底沦为国家机器中的一个冷酷零件。

这种“知其不可奈何”的姿态,可以被政权视作“不负责任”,却也可能是个体对自身存在最本真的负责。道家思想的锋利恰在于此:它不崇拜任何集体主义的抽象神话,而是把“人”本身,摆回了价值的中心。

民生之苦:税负、权力与战争机器的运转代价

老子还有一句话,用在今天尤其扎眼:“民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。”民众之所以饥饿,是因为在上的人汲取太多;民众之所以难以治理,是因为当权者妄为太甚。

战争几乎总是扩大这一切。为了战事,财政必须倾斜,税负显性或隐性地增加:物价上涨、基础民生支出压缩、资源持续向军工与军费倾斜。前线需要源源不断的补给,后方就要持续“出血”。而当这种“出血”被包装成“爱国”“牺牲”“历史责任”时,民众在话语上被捆绑,在现实生活里却越来越喘不过气。

更具讽刺意味的是,当战争成为权力施展的最大舞台,“其上之有为”往往到了极致——不断颁布命令、强化动员、严控舆论、重塑叙事。在这个过程中,腐败、寻租、权力寻欢作乐,很容易在“非常态”的名义下肆意生长。乌克兰高层今天要嚷着“打击腐败”,本身就说明此前的战争机器里早已泥沙俱下。

在这种语境下,乌士兵的逃亡,以及大规模的逃避兵役,不仅是对死亡的畏惧,也是对“其上之有为”的无声抗议。当一个人发现,自己不过是被拖上战场去为一套自己无法信服的体系做牺牲时,他的第一本能,就是挣脱。

历史之镜:《三国演义》中的厌战与人性崩塌

如果把目光从现实移向历史与文学,我们会惊讶地发现,人类在战争中的心理轨迹并无太大差别。《三国演义》里不乏士兵厌战的情节:长年累月的征伐,老百姓“十室九空”,士兵疲惫不堪,只想逃命求生,早已无心再谈忠义与名节。

从官修史书到通俗演义,战争一旦拖长,士兵厌战、民众逃散几乎是固定的结局。开战之初高举的旗帜、被歌颂的将军、被鼓吹的伟大事业,终究敌不过现实的饥饿、伤残、离散与绝望。人性被消耗到一定程度,任何宏大叙事最终都会破碎。

今天乌克兰前线的士兵,与当年《三国演义》中那些被一次次拉上战场的无名卒,究竟有多大区别?在权力的视角中,他们是数字,是“可消耗资源”;可在他们自己的人生里,却每一个都是独子、丈夫、父亲,是某个家庭全部的希望。

时代在变,武器在变,战争宣传的话术在变,但士兵厌战的心理,并未改变。历史没有给出别的答案,只是一次次提醒:战争的拖延,终究以人性的瓦解为代价。

“无为而治”的隐喻:和平不是理想,而是唯一的理性

道家所谓“无为而治”,不是无所作为,而是不以人欲强行压制天道,不以好斗之心扭曲社会的自然秩序。老子讲“无为”,是警惕权力的躁动与妄作;庄子讲“逍遥”,是防止个体在集体疯狂中迷失。

现代国家体系中,谈“无为而治”似乎显得古雅甚至不合时宜。然而,把这层思路挪到当今冲突的现实中,却有着很干脆的指向:战争并不是解决问题的首选,而应是不得已而为之、且必须严加约束的最末选项;把整整一代人、几代人推入战火,只为了抽象的战略利益,这是典型的“有为之祸”。

如果说现实政治惯常讲究“以战止战”“以力保安全”,那么道家的批判更像是在根本原则上泼下一盆冷水:任何试图以暴力稳定秩序的逻辑,最终都会反噬自身。今天的乌克兰,前线人的消耗与后方人心的流失,就是这种反噬的一种表现形式。

“无为而治”的深意,在于不要轻易放大权力的自负,不要轻易打开战争的闸门。一旦打开,就意味着你不仅要面对敌人的炮火,更要面对自己社会的崩解与精神世界的长久创伤。

以出世之心观入世之争:修心、顺势与止战之道

在一个被信息、情绪与立场裹挟的时代,很多人对战争的态度,是被宣传、被舆论、被群体心理不断推搡着前进的。道家提出“出世之心”,并不是劝人逃离现实,而是提醒人不要被时代的疯狂轻易裹挟。

“道法自然”,不只是一个抽象命题。自然之道,本就不是把彼此毁灭到同归于尽,而是在张弛、消长、退让中寻求长期的平衡。战争之所以违背“道法自然”,正在于它放大了人类的贪婪、恐惧与敌意,把对立推向无法回头的极端。

在这样的视角下,“修行修心”也不再是个人灵修课题,而是一种政治与文明的自我反省:国家在抉择之前,是否还有能力克制冲动,不被仇恨操控;社会在动员之前,是否有勇气直面战争的真实代价,而不仅是它被美化后的幻象。

积累“福报和功德”,在现实语境中,可以理解为:尽可能将资源投入建设而不是毁灭,将智慧用于化解而不是煽动,将制度设计为减少暴力而不是便利暴力的工具。构建和平时代,绝不是一句软绵绵的口号,而是对整套权力运转逻辑的根本反转——从相信杀戮可以带来安全,转向相信节制与和解才是长远的护身符。

乌克兰今日的逃兵潮,也许会被许多政治叙事贴上负面标签。但如果把眼光放长,把视角拉高,它也可以被视为人性对战争的一次集体叛逃,是对“兵者不祥之器”的潜意识回应,是对“有为乱世”的本能反抗。哪怕这反抗软弱、零散、充满恐惧,却依然透露出人性中那点不愿完全屈服于暴力逻辑的微光。

唯有当更多的人、更多的国家,愿意从这样的微光出发,反思战争的合理性边界,重估权力的“有为”尺度,“无为而治”的道家智慧,才有可能在现代世界,从哲学典籍里真正走回现实,成为阻止下一场浩劫的隐秘支点。